Ein übliches Verfahren zur Werkstoffprüfung ist der Zugversuch, bei dem eine Probe in Form eines Stabes in eine Zugmaschine eingespannt wird, die dann Kräfte auf diesen Zugstab ausübt und dessen Verformung misst.

Der Test kann Ermüdungserscheinungen bis hin zum Zerreißen der Zugprobe abbilden. Diese Verhaltensweisen möchten wir im Rahmen eines PHM-Systems (Prognostics and Health Management) vorhersagen können.

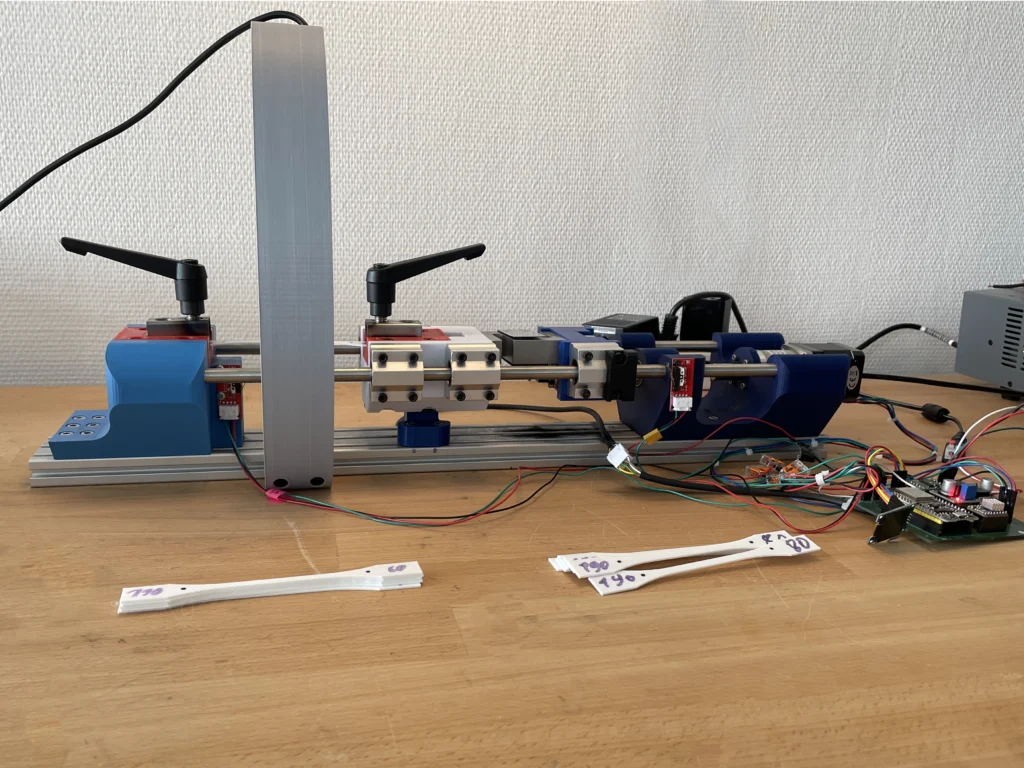

Als Teilergebnis des Forschungsprojektes DigiPrüF, dessen Ziel die Erforschung Digitaler Zwillinge für die Fahrzeugindustrie ist, haben wir eine solche Zugmaschine konstruiert. Sie kann nicht nur standardisierte Testverfahren durchführen, sondern auch flexibel konfigurierbare Belastungsszenarien auf die Zugprobe anwenden.

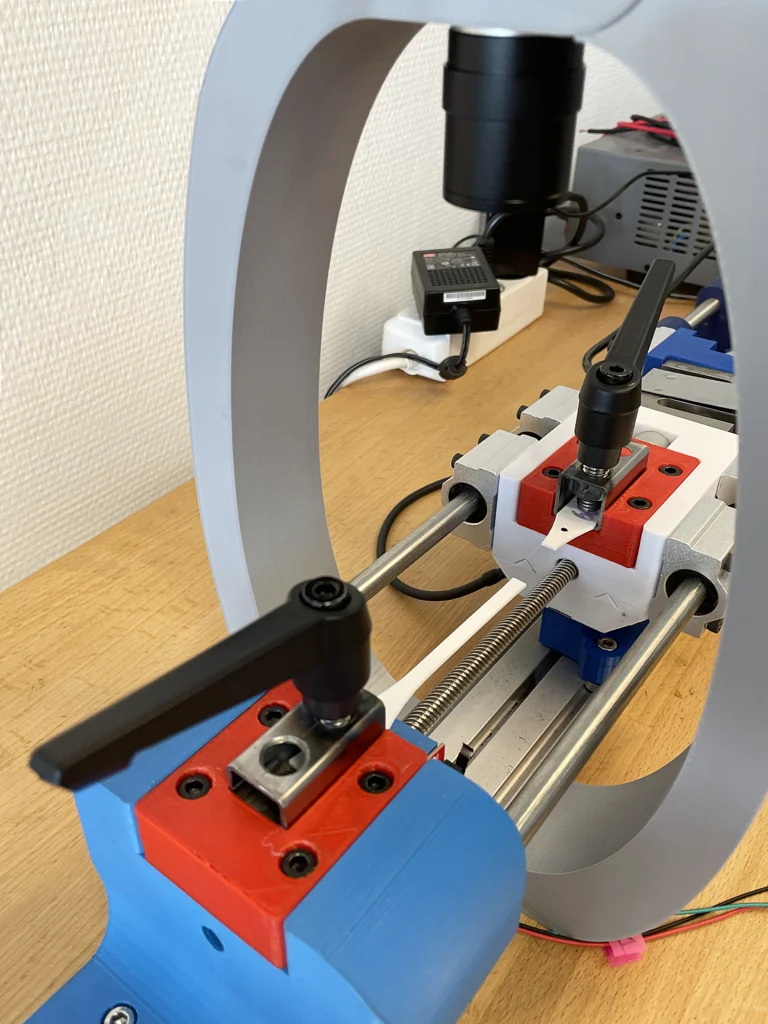

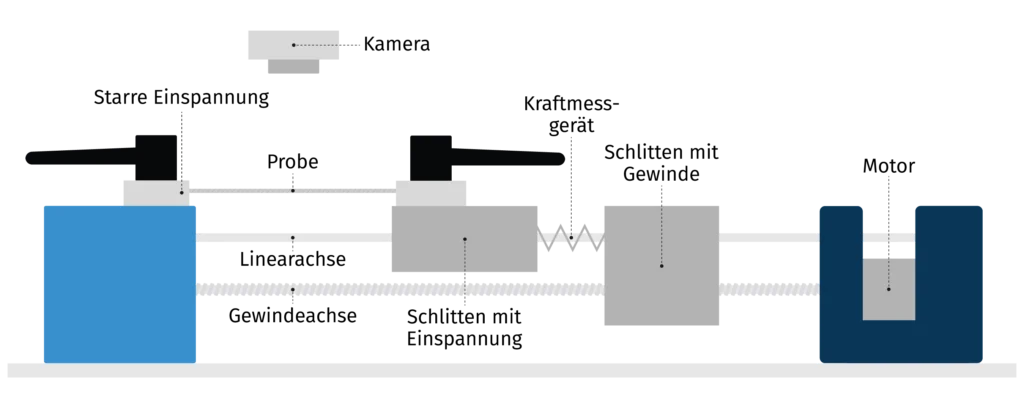

Hierfür bewegt ein Motor über eine Gewindeachse einen Schlitten entlang einer Linearachse. An diesem Schlitten ist über ein Kraftmessgerät ein zweiter Schlitten angebracht, der nicht mit dem Gewinde verbunden ist. Zwischen der starren Einspannung und dem frei beweglichen Schlitten kann eine Zugprobe eingespannt werden.

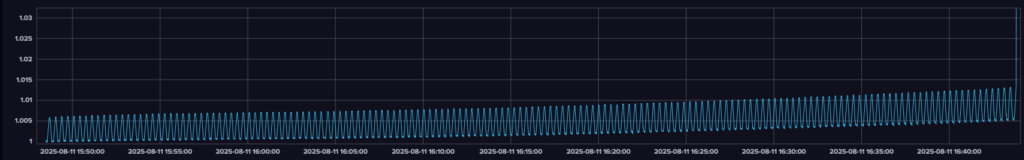

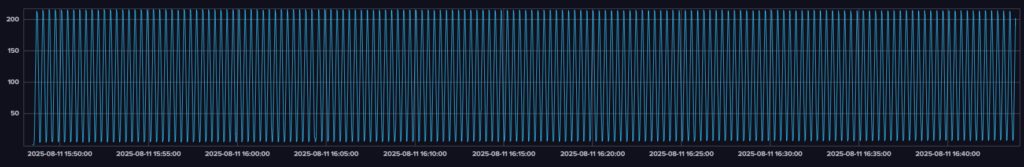

Die Bewegung des motorisierten Schlittens kann beliebig angepasst werden und wirkt sich direkt auf die Zugkraft aus, die an der eingespannten Probe anliegt.

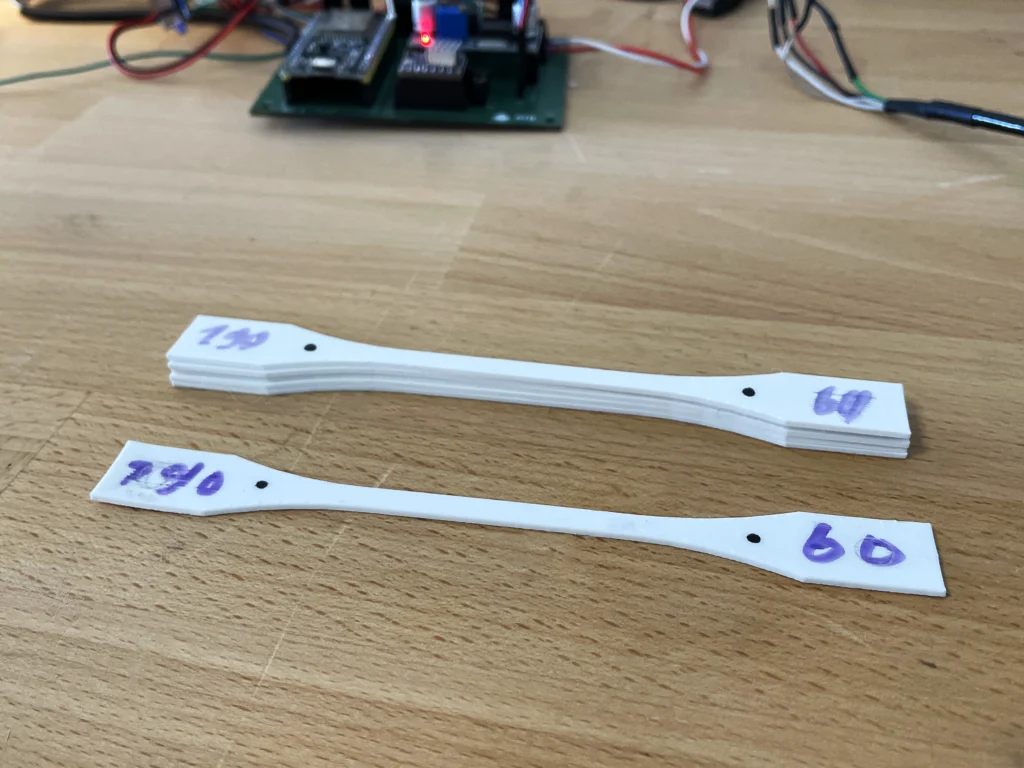

Über ein Kamerasystem werden Marker auf den Zugstäben getrackt, um deren Auszuglänge und daraus abgeleitet ihre Belastung zu bestimmen.

Dies ermöglicht uns Szenarien abzubilden, die potenziellen Industrieumgebungen entsprechen, um dafür einen Digitalen Zwilling zu erstellen.

Mithilfe dieses Digitalen Zwillings können dann Vorhersagen über zukünftige Belastungszyklen getroffen werden. Zudem lässt sich eine Prognose ableiten, wann die Probe brechen wird.